Ein Auswahl unserer aktuellen Exponate

- Gebetsnuss der Maria von Burgund

Gebetsnuss der Maria von Burgund

Gebetsnuss der Maria von BurgundGebetsnüsse oder Betnüsse sind nussförmige, kunstvoll geschnitzte Kapseln, die sich in zwei Hälften aufklappen lassen. Sie wurden vorwiegend vom späten 15. Jahrhundert bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts als Anhänger am Rosenkranz oder an einer Schmuckkette getragen. Die deutsche Bezeichnung „Betnuss“ stammt allerdings aus dem späten 19. Jahrhundert und ist vermutlich eine wörtliche Übersetzung des französischen Begriffs „noix de prière“.

Der Ursprung der geschnitzten Kostbarkeiten wird in Flandern vermutet. So auch jener der vorliegenden Betnuss.

Sie stammt von Maria von Burgund, der Tochter Karls des Kühnen und Gattin Kaiser Maximilians I., und ist äußerst wertvoll. Es gibt nur wenige derartige Exemplare auf der Welt. Obwohl das seltene Stück lediglich ein paar Zentimeter misst, begeistert bereits die äußere Schicht des Kunstkammer-Gegenstandes. Eine delikate, durchbrochene Schnitzarbeit, ganz im Geschmack und Stil der Gotik. Im Inneren hält die Betnuss zwei filigrane, bedeutungsreiche Szenen bereit.

Klappt man das Schmuckstück auseinander, so zeigt die eine Hälfte ein kunstvoll geschnitztes Bild des Evangelisten Johannes, gemeinsam mit der Heiligen Katharina, die ein Schwert trägt, und der Heiligen Barbara.

Rechts im Hintergrund kann man den Turm erkennen, in den die Heilige Barbara der Legende nach von ihrem Vater gesperrt wurde, als dieser die Hinwendung der Tochter zum Christentum verhindern wollte. Der Turm besitzt drei Fenster als Symbol für die Heilige Dreifaltigkeit.

Die Heilige Barbara hat für Leogang als Schutzheilige der Bergleute eine besondere Bedeutung. Nach ihr wurde nicht nur ein Stollen benannt, der vierte Dezember, ihr Namenstag, galt den Leoganger Bergknappen als hoher Feiertag.

Die zweite Hälfte der Betnuss zeigt Maria von Burgund mit ihrem Gatten Kaiser Maximilian und dem Heiligen Georg.

- Georgius AgricolaDie 12 Bücher vom Bergbau

Georgius AgricolaDie 12 Bücher vom Bergbau

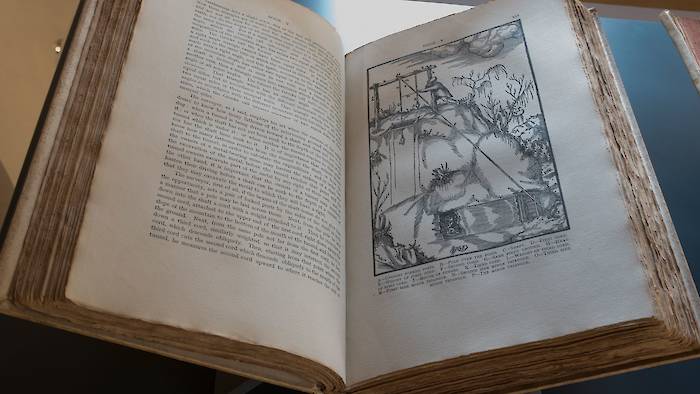

Georgius AgricolaDie 12 Bücher vom BergbauGeorgius Agricola (lat. für Georg Bauer) war ein deutscher Arzt, Apotheker und Wissenschaftler, der als „Vater der Mineralogie“ und Begründer der modernen Geologie und Bergbaukunde gilt. Sein Hauptwerk „De re metallica libri XII“, die „12 Bücher über den Bergbau“, erschien erstmals 1556, ein Jahr nach seinem Tod, in lateinischer Sprache in Basel.

Agricolas Werk ist das Ergebnis zahlreicher Reisen in die Bergbaureviere des sächsischen und böhmischen Erzgebirges und stellt die erste systematisch technologische Untersuchung des Bergbau- und Hüttenwesens dar. Mit zahlreichen als Holzschnitte ausgeführten Abbildungen versehen, fasst der Autor das gesamte bergmännische Wissen seiner Zeit zusammen und wurde damit zum Begründer der Bergwissenschaften. Zwei Jahrhunderte lang blieben Agricolas Bücher das maßgebliche Werk zu diesem Thema.

Später wurde das berühmte Bergbaubuch in zahlreiche Sprachen übersetzt. Philippus Bechius (1521–1560), ein Freund Agricolas und Professor an der Universität Basel, übertrug die Schrift ins Deutsche und veröffentlichte sie 1557 unter dem Titel „Vom Bergkwerck XII Bücher“.

Die bergmännische Schatz- und Wunderkammer im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang präsentiert drei verschiedene Ausgaben des berühmten Werks.

Die zweite lateinische Ausgabe aus dem Jahr 1561, die zweite deutschsprachige Ausgabe aus dem Jahr 1580 mit dem Titel „Bergwerck Buch“ sowie die erste englischsprachige Ausgabe aus dem Jahr 1912, die ebenfalls den Titel „De re metallica“ trug.

Diese erste Übersetzung ins Englische wurde vom Ehepaar Herbert Clark und Lou Henry Hoover publiziert, die zahlreiche Kommentare und Fußnoten hinzufügten. Herbert Clark Hoover war nicht nur gelernter Bergbauingenieur und erfolgreicher Unternehmer, sondern von 1929 bis 1933 auch der 31. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die drei Ausgaben des Werkes von Georgius Agricola „De re metallica libri XII“, die im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang zu sehen sind, stammen aus der berühmten Privatsammlung bergmännischer Kunst von Achim und Beate Middelschulte aus Essen.

- Gezähe und Beleuchtung

Gezähe und Beleuchtung

Gezähe und BeleuchtungAls Gezähe – althochdeutsch, von gizawa‚ das „Gelingen“ bedeutet, bezeichnete man alle Werkzeuge, die der Bergmann für seine Arbeit benötigte. In erster Linie Schlägel und Eisen. Mit dem Schlägel in einer Hand, schlug der Bergmann auf das in der anderen Hand gehaltene Eisen, ein sogenanntes Berg-, Ritz-, oder Stufeisen und schrämte bzw. ritzte so das Gestein.

In den sogenannten Schram oder Ritz, also das durch Einschlagen entstandene Loch, setzten die Bergleute eiserne Stücke und dazwischen kleinere und größere Keile. Mit einem Fäustel, dem sogenannten Schlenkerhammer, wurde dann auf die Keile geschlagen, bis das Gestein brach. Ein weiterer Bergknappe lockerte währenddessen mit einer eisernen Brechstange die Gesteinsmassen.

Das war eine extrem harte und langwierige Arbeit. Wenn die Bergleute nicht vorankamen, halfen sie sich mit dem uralten Verfahren des Feuersetzens, bei dem durch Hitzeeinwirkung und anschließendes Abschrecken mit kaltem Wasser das Gestein mürbe gemacht wurde.

Im ausgehenden 17. Jahrhundert wurde diese über viele Jahrtausende traditionelle Abbaumethode durch die Sprengtechnik mittels Schwarzpulver ersetzt. Man fertigte nun tiefe Bohrlöcher an, in die Schwarzpulver gestreut wurde. Nach dem Verdichten mit dem Ladestock wurde eine Zündschnur eingesetzt, das Loch mit Sand oder Holzpflöcken verschlossen und anschließend gesprengt.

Damit die Bergleute ihrer Arbeit untertage nachgehen konnten, brauchten sie eine Lichtquelle, in der Bergmannsprache „Geleucht“ genannt. Zunächst wurden Kienspäne als älteste Form künstlicher Beleuchtung eingesetzt. Dies war mit erheblicher Rußentwicklung verbunden, gegen Ende des 18. Jahrhunderts kamen dann Talg- und Öllampen, genannt „Frösche“, zum Einsatz, später wurden diese dann durch Azetylen- und Karbidlampen ersetzt.

Letztere erbrachten zwar ein Vielfaches an Helligkeit, besaßen aber immer noch eine offene Flamme und bargen so die Gefahr einer sogenannten Schlagwetterexplosion, also der lebensgefährlichen Explosion brennbarer Grubengase.

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen Benzinlampen zum Einsatz, die hell genug brannten und auch nicht rußten. Damit hatte der Bergmann endlich ein sicheres und ausreichend helles Geleucht zur Verfügung.

Unser Museum Audio Guide

Informationen zu allen unseren Exponaten?

In unserem öffentlich verfügbarem Museum´s Audio-Guide können Sie durch unsere Räume und Exponate stöbern.